Ahora resulta que publicar en redes sociales de manera genuina es cosa del pasado; lo nuestro ahora es compartir información como autómatas, porque, claro, eso es lo que todos queremos ver: datos frescos, crudos y absolutamente necesarios… ¿quién necesita perder tiempo con eventos sociales, noticias, chismes o las gloriosas babosadas del gobierno cuando podemos consumir contenido “premium” de puro relleno?

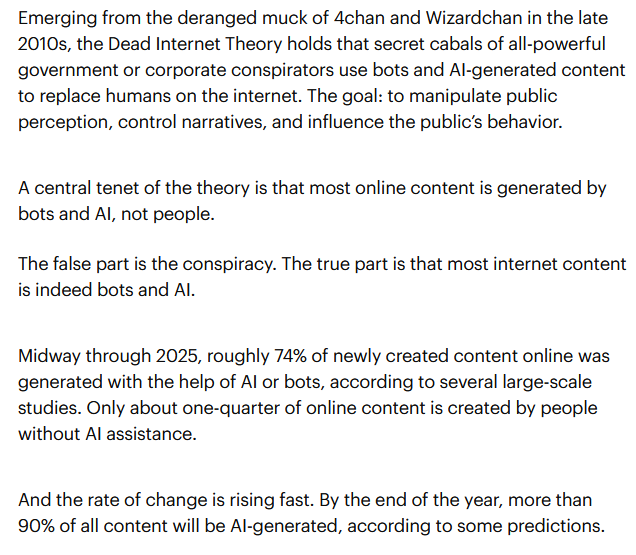

El gran problema es que esas plataformas, sobre todo Facebook, están saturadísimas de pura basura pagada y bots (¡oh, qué sorpresa!). Es fascinante observar a la gente publicar información “al natural”, sin el más mínimo filtro. Uno se pregunta: ¿cómo contratan a estas personas? ¿Becarios diseñadores? ¿Amigos de algún influencer famoso? ¿O quizá son agentes secretos del gobierno disfrazados de community managers? Porque claramente no estamos hablando de un dato perturbador de Dross, ni del internet muerto, sino de auténtica información cognitiva sumergida en la suciedad social. Y ahí están, esas almas irrelevantes, cuyo único mérito es que ni siquiera sus publicaciones tienen formato decente, referencias confiables o coherencia, pero mágicamente logran generar “conciencia”… como un meme viral, porque todo lo profundo ahora se mide en likes.

Eso, por supuesto, explica por qué tantas páginas se van volviendo cada vez más absurdas, con contenido vacío, como escaparates sin productos, huecos y sin sustancia. Pero no importa, porque ya no se trata de bitácoras digitales ni de privilegio cultural; la consigna es clara: crear morbo, generar dinero fácil y reírnos un poco del resto del mundo mientras se repite el ciclo infinito de publicaciones sin sentido.

vivimos en un universo paralelo donde lo importante no es la información, sino la apariencia de estar haciendo algo importante. Las plataformas están llenas de “expertos” en nada, generando contenido vacío, mientras nosotros, los observadores críticos, solo podemos asentir y admirar la maestría con la que se transforma basura en… bueno, memes, likes y comentarios que nadie recuerda al día siguiente. Brillante.

Y sabemos perfectamente que, en contraste, todos estos influencers publican información como si fuera un experimento científico de precisión quirúrgica. Todo está calculado al milímetro: desde la hora de publicación hasta el meme que hará explotar la viralidad.

Algunos son realmente buenos y hasta muestran interés social, claro, siempre que su interés venga acompañado de un porcentaje alto de inversión para que esas publicaciones se vuelvan virales. Porque, ya sabes, la autenticidad es opcional, pero los likes y las métricas… son obligatorios.

Por otro lado, no es solo cuestión de influencers. El gobierno, especialmente en los últimos años —en febrero y marzo, o quizá desde que la inteligencia artificial empezó a hacer boom— también decidió poner su granito de arena en esta comedia digital. Comenzaron a aparecer publicidades y campañas impulsadas por magnates de internet, desarrolladores y, por supuesto, algunos países como China, que se las ingeniaron para hacerse pasar por figuras reconocidas (sí, hasta por Claudia Sheinbaum) con la intención de robar datos e información de manera intencional. Todo esto, aparentemente bajo pretextos tan nobles como becas o programas sociales, con la certeza de que llenarían las arcas de información lo más rápido posible, acumulando correos electrónicos, números de teléfono y otros datos que, en el mundo moderno, son prácticamente oro.

Pero, al final del día, todo esto son datos. Benditos datos. La moneda universal del siglo XXI, intercambiada, comprada, vendida y analizada con un entusiasmo casi religioso. Lo mismo que hacen los influencers al pagar sumas exorbitantes para asegurarse de que sus publicaciones se vuelvan virales, estas campañas gubernamentales o corporativas simplemente participan en un gigantesco juego de datos que nos rodea, nos define y nos observa.

Así que sí, todo es un juego de datos. Todo es información convertida en valor, en influencia, en poder. Likes, shares, correos electrónicos, números de teléfono, métricas de vanidad y estadísticas de engagement: la auténtica economía del siglo XXI no se mide en dinero, sino en información, y mientras nosotros nos distraemos viendo memes y posts virales, el juego sigue, silencioso, implacable y perfectamente calculado.

La instrucción, en realidad, no tiene mucha ciencia: “llena estas arcas”. Así de simple. No importa cómo ni con qué, pero que se vean llenas. Traducción libre: mete datos, contenido, clics y actividad, aunque sea inventada. Lo importante es que parezca que algo pasa. Y claro, esa orden se convierte en todo tipo de estrategias laborales medio turbias.

Por ejemplo, poner a gente a hacer microtareas —sí, esas miles de miniacciones pagadas a centavos— o inventar movimiento digital para que los jefes crean que “la plataforma está viva”. Lo de generar valor real ya es opcional, porque lo que se busca es llenar hojas de Excel y reportes bonitos que impresionen a inversores, clientes o, con suerte, al algoritmo de moda.

El resultado son las famosísimas vanity metrics, esas cifras infladas que suenan a éxito pero no significan absolutamente nada. Seguidores, clics, publicaciones por minuto, “alcance potencial”... puro fuego artificial. Detrás de esos números casi nunca hay un proyecto sólido, sino una fábrica de humo que se repite en todas las redes posibles. Se copian y pegan los mismos contenidos, se crean cuentas falsas que se dan “me gusta” entre ellas, y se llenan bases de datos con información más dudosa que encuesta telefónica a medianoche. Todo con tal de mantener la ilusión estadística de que el barco va viento en popa, aunque por dentro haga agua por todos lados.

Y, como si no bastara, llega la inteligencia artificial a echarle gasolina al fuego. Porque claro, ahora ya no hace falta ni gente: la máquina puede generar textos, imágenes y datos sintéticos a velocidad industrial. ¿Para qué invertir en calidad si puedes tener mil artículos genéricos por el precio de uno? El problema es que este festival de automatización solo amplifica el desastre: contenido repetido, desinformación por doquier, perfiles falsos y datos que parecen científicos pero son tan falsos como una encuesta en TikTok. Mientras tanto, los equipos humanos sienten la presión de producir más y más, aunque eso signifique sacrificar la verificación, la calidad y, por supuesto, la dignidad laboral.

Y ojo, que no todo son números fríos. Los datos que más interesan no son los técnicos, sino los personales: qué te gusta, qué miras, con quién hablas y a qué hora duermes. Todo recolectado alegremente, muchas veces sin que lo sepas, porque “es por el bien del engagement”. Así, la obsesión por aparentar relevancia se convierte en una máquina que vulnera privacidad, amplifica sesgos y manipula la opinión pública. En resumen: llenamos las arcas, sí, pero con la confianza de los usuarios hecha pedazos.

Pues dejar de medir éxito como si fueran likes en una selfie algo que no es tan facil en estos tiempos si no tienes dinero para difundir o elaborar un dia de progreso digitial. asi que siempre es conveniente hacer estas cosas con gusto y el plan de difundir informacion relacionada alos hechos veridicos, por este motivo las personas ya no comparten ni crean ni escriben por el miedo a lo que diran las demas personas o p[orque simplemente estamos vacios de tanta publicidad invertida en estas redes,.

Apostar por métricas reales: satisfacción, retención, calidad, impacto tangible. Auditar los datos, pagar de verdad a quienes los generan, y recolectarlos con transparencia y consentimiento. Y sobre todo, diseñar sistemas que detecten la basura digital antes de que se convierta en “insight”. Solo así podríamos pasar de la filosofía del “rellena por rellenar” al poco glamuroso, pero mucho más sensato, “crea algo que realmente valga la pena”.

Pero, ¿qué es este tipo de onda? ¿Acaso ya nadie comparte en redes sociales de manera genuina? Este tipo de noticias lo escuché por primera vez en un sitio que solía leer hace muchos años, porque sus publicaciones eran realmente interesantes y entretenidas. Hablamos de aproximadamente 2010, hace más de una década, cuando plataformas como chapitas.com —que en sus inicios estaba vinculada a Reactor 105.7— operaban con un propósito claro: compartir información, memes, datos curiosos y contenido musical de calidad. Sus publicaciones tenían sentido, eran divertidas, educativas y fomentaban la interacción de la comunidad, anticipando muchos de los conceptos que hoy asociamos con la Web 2.0, donde el contenido generado por los usuarios tenía un valor real y tangible. La estética de aquellos sitios y su enfoque en la comunidad contrastan enormemente con la sensación de vacío que percibimos en la actualidad.

Hoy, al observar las redes sociales modernas, no puedo evitar pensar en la llamada “Dead Internet Theory”, o teoría del internet muerto: un espacio donde todo parece estéticamente cuidado, pulido y “viralizable”, pero donde el contenido genuino es escaso y los datos predominan sobre la información real. Y no es necesariamente algo negativo, porque mi propio trabajo también se basa en la gestión de estos datos; tengo el privilegio de verificar cómo funcionan, analizar patrones y observar los flujos de información, más allá de noticias efímeras o posts vacíos. La diferencia es que ahora uno entiende la arquitectura de esos datos, y cómo se usan estratégicamente para manipular percepciones, generar interacción o simplemente mantener sistemas funcionando.

En varios momentos de mi investigación, me he dado cuenta de que estas “arcas” —pequeñas bases de datos en SQL, Excel o incluso archivos de texto plano (.txt o .csv)— funcionan como semillas (“seed data”). Estas semillas permiten poner a trabajar a otras personas en tareas específicas, generalmente dentro de entornos de desarrollo o pruebas (los famosos sandbox). Se utilizan para entrenar sistemas, simular operaciones de call centers, generar micro-tareas o incluso probar interfaces y algoritmos. Es fascinante observar cómo algo tan pequeño y aparentemente inocuo puede alimentar toda una cadena de operaciones, muchas veces invisibles para el usuario promedio.

Pero, ¿por qué se hace esto? La respuesta es más simple de lo que parece: es eficiencia y control disfrazados de rutina digital. Estas arcas permiten a las empresas, a los gobiernos y a ciertos actores del ecosistema digital tener una base de operaciones que pueda escalar rápidamente, reproducirse en diferentes plataformas y generar métricas que, aunque sean de “vanidad”, justifican presupuestos, inversiones y decisiones estratégicas. Al final, estamos hablando de un ecosistema donde los datos son la verdadera moneda de cambio, y donde el contenido genuino es solo un subproducto, una ilusión cuidadosamente construida para que todo funcione y parezca orgánico, mientras detrás de la cortina, todo está perfectamente calculado.

https://www.computerworld.com/article/4063408/its-time-to-push-back-against-the-ai-internet.html

Entonces, resulta que los verdaderos artífices de todo este entramado digital somos nosotros mismos: los desarrolladores, los programadores y los llamados data extractors. Sí, nosotros, los que hemos pasado horas viendo, modificando y analizando estos sistemas, muchas veces sin cuestionar realmente el paradigma que sostienen. Somos parte del ecosistema que construye, mantiene y alimenta estas plataformas, pero pocas veces nos detenemos a pensar en cómo podríamos cambiar las reglas del juego que, al final, benefician a marcas, algoritmos y métricas de vanidad más que a comunidades reales.

Lo curioso es que todos esos formatos nuevos que prometen hacer a las marcas más visibles o generar documentos más “formales” para los usuarios son, en muchos casos, una falacia cuidadosamente vendida. Las redes sociales modernas, especialmente Facebook —ahora Meta—, con su viejo conocido Edge Rank y sus sucesores, la llamada economía de la atención (attention economy) y la monetización de datos personales mediante behavioral advertising, han priorizado el engagement por encima de la veracidad. Esto ha creado auténticas cámaras de eco y burbujas de filtro, donde el contenido orgánico, comunitario y significativo es sofocado por publicaciones patrocinadas y viralizaciones diseñadas.

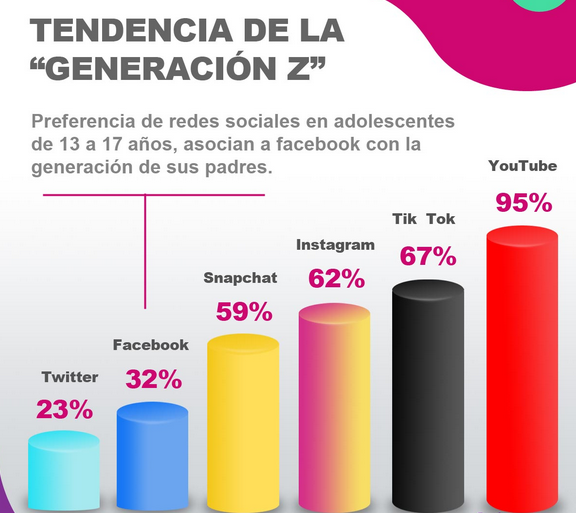

Plataformas como Instagram, TikTok y similares funcionan básicamente como ecosistemas de consumo pasivo. Allí, lo que importa no es compartir información valiosa, sino mantener al usuario pegado a la pantalla con chismes, trends y contenido efímero que desaparece en cuestión de horas. La ilusión es que los usuarios interactúan con comunidades reales, cuando en realidad están navegando un flujo controlado por algoritmos que priorizan la viralidad sobre la relevancia, y el entretenimiento instantáneo sobre la reflexión.

Pero aquí está el meollo del asunto: el verdadero mecanismo de poder está en la monetización y manipulación de métricas. Cuando alguien paga publicidad, ya sea a través de marketing de influenciadores o posts patrocinados, puede mantener su contenido visible durante meses —exactamente hasta seis meses en algunos casos— gracias a los algoritmos de TikTok (For You Page) o Instagram (Reels algorithm). Estas plataformas priorizan todo lo que genere un alto engagement rate, y una campaña bien financiada puede inflar artificialmente estas métricas, comprando impresiones, clics y reacciones, creando la ilusión de relevancia, comunidad y popularidad. En otras palabras: el contenido orgánico es solo un adorno, mientras que la visibilidad real se compra y se controla.

Este fenómeno es exactamente lo que hace que muchas personas miren a las plataformas digitales como si fueran la nueva televisión, cuando en realidad no lo son. Lo que tenemos frente a nosotros no es un canal de noticias ni un espacio de información confiable, sino un “entorno de atención capturada”, diseñado meticulosamente para mantenernos entretenidos y pegados a la pantalla. La clave está en ese pequeño dispositivo que llevamos en el bolsillo, nuestro teléfono inteligente, que alguna vez tuvo un propósito claro: contestar llamadas y enviar mensajes SMS a familiares y amigos, en una comunicación directa, síncrona y con sentido. Hoy, ese mismo dispositivo ha visto completamente alterada su función y ha pasado a ser un imán de estímulos fugaces y contenido efímero.

Lo que antes era comunicación significativa se ha transformado en una experiencia cansada y tediosa. Ni siquiera enviamos un simple “buenos días” a las personas que queremos; ahora, estar conectados significa dar likes, reaccionar con emojis o compartir memes sin mayor reflexión. La interacción genuina ha sido reemplazada por acciones de bajo esfuerzo (low-effort), mientras la ilusión de conexión se mantiene intacta. Nos hemos adaptado a un mundo donde la presencia digital lo es todo, aunque el contenido sea superficial y repetitivo.

**La Habitación 235**

Blog español dedicado a la psicodelia, stoner, doom y géneros afines. Ofrece reseñas, entrevistas y contenido curado sobre la escena alternativa.

🌐 https://www.lahabitacion235.com/**The Obelisk**

Sitio internacional que cubre música pesada, incluyendo stoner, doom, sludge y psicodelia. Publica reseñas, listas de fin de año y noticias de la escena.

🌐 https://theobelisk.net/obelisk/**HumoNegro**

Colectivo latinoamericano que ofrece contenido sobre música alternativa, incluyendo electrónica experimental y underground.

🌐 https://www.humonegro.com/**Fanzineología**

Proyecto dedicado al estudio de fanzines, autoediciones y publicaciones independientes. Ofrece recursos y análisis sobre la cultura del fanzine.

🌐 [https://www.fanzineologia.net/]

las recomendaciones de “desintoxicarse” de las redes, como las que alguna vez promovía chapitas.com, deben tomarse con pinzas. No se trata de una desintoxicación real en el sentido médico, sino de un fenómeno más sutil: hemos internalizado una falacia cognitiva, una mentira adaptada a nuestro propio estilo de vida.

Hemos normalizado la sobreexposición a basura digital, la repetición infinita de memes, noticias irrelevantes y contenido viral que no aporta valor, y lo hemos aceptado como algo natural, incluso inevitable.

Todo esto se relaciona directamente con la economía del dato (data economy) y la proliferación de contenido a través de publicidad programática (programmatic advertising).

Este ecosistema te empuja a consumir información vacía y superficial, mientras ignora a quienes realmente entienden cómo funcionan los protocolos básicos de internet, como HTTP o HTTPS, o el propósito real de una página web. La lección, aunque obvia, es que debemos aprender a filtrar, priorizar y seleccionar conscientemente qué consumimos, evitando ser simples engranajes de un sistema diseñado para recolectar nuestra atención y monetizarla, mientras creemos que estamos “conectados” y participando de una comunidad digital real.

Un buen ejemplo se encuentra en Estados Unidos, donde he visto páginas de excelente calidad, no solo en tecnología básica, sino también con rigor editorial y verificación de datos (fact-checking). Un caso emblemático

The Obelisk — Referente en noticias, reseñas y entrevistas sobre stoner, fuzz, doom y riff‑rock; base de muchos enlaces y guías dentro de la escena. The Obelisk+1

Heavy Blog Is Heavy — Blog que cubre metal, stoner y doom con reseñas, listas y artículos de opinión; muy activo en rankings y “superlatives”. Heavy Blog Is Heavy

Clean And Sober Stoner — Web personal/curadora enfocada en stoner/doom con listas mensuales, reseñas y material para quien sigue la escena. Clean and Sober Stoner

Esta gente que se hace pasar por escritores, sino que también hay que recordar que el fomento a la libre expresión es, en esencia, dar un punto de vista y un criterio avanzado de lo que nosotros creemos y hemos investigado, no solo repetir la corriente principal. Ahí afuera, en la capa profunda de la web de calidad (a veces llamada "deep web" en un sentido metafórico, no la criminal), hay páginas buenísimas y con un rigor editorial sólido.

Hablo de sitios de referencia como Verge (quizás te refieras a The Verge), TechCrunch, que es fundamental para el ecosistema startupS y la financiación mediante venture capital; Gizmodo, con su enfoque en la cultura digital; ZDNet, con su análisis empresarial de TI; y aunque Gawker (la matriz original de Gizmodo) ya no existe, su legado de un periodismo mordaz persiste.

También hay páginas de ciencia y tecnología de alto nivel, como New Scientist, Popular Mechanics, o simplemente buscar directamente en el portal del MIT con su MIT Technology Review. Todas estas son publicaciones que operan con un modelo de informativo y periodismo especializado y a menudo emplean a expertos en la materia.

El contraste es abismal. Esas mismas revistas, en sus ediciones o versiones para México, a menudo están bien adulteradas, llenas de todo este tipo de conversaciones vacías del "internet muerto" (dead internet theory), priorizando la apariencia y lo básico sobre la sustancia. Esto sucede porque, en parte, la audiencia ya no está haciendo un uso crítico de la información; muchas veces solo niega, y el debate se envenena.

Y esto se agrava porque, como también hay muchos trolls y muchas cuentas bot integradas a estas nuevas tecnologías —a menudo utilizando redes de bots (botnets) o IA generativa para crear comentarios—, hacen que algo que es realmente bueno pierda el enfoque que realmente necesita bajo un diluvio de ruido y desinformación.

Suena raro decirlo, pero esos chismes de la televisión que ahora consumes en el teléfono no son nada innovador; es el mismo contenido pasivo de hace 10 anos solo que en una nueva pantalla, mas red de internet y mas persuasivos. De hecho, hay mucha gente que está divulgando información valiosa en otras plataformas más nicho, foros, telegram,twitch, pero estan ghostbanned,

Una de las cosas más interesantes que yo vi la semana pasada fue irme a una página japonesa que se llama Bilibili donde algunas artistasestan compartiendo informaicon en internet, disenos y desarrollo de historias, [ya que sabemos que a los nipponesesse les da mucho eso] Allí hablan de mucha tecnología cutting-edge y videojuegos de una manera moderna y comunitaria, accediendo a fuentes primarias, sin tener que poner a puna persona a crear un video espontaneo con aires de esto.

La clave no está en ir directamente a todo lo que te sirven en YouTube o en esas plataformas mainstream, cuyo algoritmo de recomendación prioriza el engagement sobre la veracidad. La clave está en indagar, en buscar activamente, en hacer búsquedas avanzadas con operadores booleanos, en desarrollar nuestro propio criterio.

Hay que hacer una lista curada de las cosas que realmente nos gustan, usar RSS feeds de sitios confiables, y evitar pasar por todo este tipo de falacias y absurdeces del internet superficial. Es un acto de higiene digital y de alfabetización mediática.

Ese es mi punto de vista al menos, por el momento. Se trata de tomar el control de tu propio feed de información y no delegárselo por completo a las plataformas cuyo modelo de negocio se basa en tu atención, no en tu conocimiento.

Comments